第二卷 封建制度之发达及民族国家之兴起

(注:此笔记尚未完成,仅为初步示意)

第六章、查理·马特及丕平

一、查理·马特之内政

- 法兰克王国加洛林王朝(Carolingian Dynasty,即查理曼帝国)由宫相查理·马特及其子矮子丕平(Pippin the Short)建立根基,于查理曼大帝(Charlemagne)时达到巅峰。

- 查理·马特执政时所面临问题与他日欧洲各国君主相同,即中古时代君主面临的主要问题——如何使得国内不服王权之权臣、主教、住持等听命于中央政府。

- 公爵(Duke)与伯爵(Count):来源于罗马帝国时代,各城中有伯爵负责行政职责,伯爵之上有公爵,日耳曼人沿用而不改。君主理论上对公爵与伯爵有任意任免之权,但公爵与伯爵逐渐有终身任职的趋势。

- 国内主教则成为另一股难以驾驭的势力。查理·马特并不遵守教会规定的人民有选举本区主教之权,相反由其一人进行任免,但主教被任命后,时常利用其地位建设独立小邦,住持亦如此。查理·马特对主教、住持跋扈者一律免职(可见其仍掌握主教住持的人事核心权力),并以亲友代之,但新任者往往亦跋扈,与旧时无异(缺乏制度手段进行管理,端赖人事手段)。

- 查理·马特一核心事业是抵御西班牙回教徒入侵,下一节简述回教来历。

二、回教之兴起

- 穆罕穆德(Muhammad,571-632)创立回教前,阿拉伯人之间互相残杀,各族所信仰宗教亦不同。穆罕穆德于麦加(Mecca)创立回教,此后阿拉伯人群起崇奉。阿拉伯人的传道及武功,正始于此。

- 穆罕穆德于沙漠中经商时,常有潜思默想机会,逐渐认为是上帝给予的德音,而其有代为发表的义务。同时其常遇基督徒及犹太人,故得知新旧约全书的观念。其宣扬自己为上帝之先知者,天使加百列(Gabriel)在梦中令其创立新宗教,但阿拉伯人初始并不相信。

- 穆罕穆德本为世家子弟,由于家贫,佣于寡妇海迪彻(Khadijah)家中。海迪彻后成为穆罕穆德第一任妻子,其拥有巨资,为信仰回教第一人,推崇甚力。

- 穆罕穆德后听说麦加城中异见者将不利于己,故遁入附近的麦地那(Medina)。此事件称之为Hejira,其时间(622年)为回教纪元之始(首次将穆斯林社区确定为一个政治实体)。麦加与麦地那人遂起战事,八年后穆罕穆德方胜利,其重返麦加,此城至今为回教中心。

- 穆罕穆德于632年去世,此时回教已风行于阿拉伯半岛之中,阿拉伯各族酋长相率入教。回教古称天方教,英文Islam,即服从上帝之意。

- 穆罕默德并不识字,其信徒将其平日言论编辑成书,即古兰经(Koran),其包含回教之信条及信徒应守之规则。其核心观点为主张一神——“世界之主,大慈大悲”。穆罕穆德认为在其之前亦有先知(属亚伯拉罕一神教)——例如亚伯拉罕、摩西、耶稣,但其为上帝代表中最后起者、亦最大者,故其所创宗教为人类宗教之中最后且最高尚者。故其将麦加城中克尔白神庙(Kaaba)中的偶像破毁无余,仅留其黑石一方(教外人士和瓦哈比派经常质疑穆斯林亲吻黑石的举动是偶像崇拜,是穆罕默德对多神信仰的妥协,非瓦哈比派的穆斯林则认为黑石只是标示着巡游克尔白的起点,只是一个记号)。

- 回教徒义务:侍奉一神、尊重戒律(尊重父母、救济贫苦、保护孤儿、维持契约、不得傲慢、不得浪费、不得喝醉)、每日必诵“上帝之外别无他神,穆罕穆德为其先知”、每日祷告五次(日出前一次、午后一次、日落前后各一次、晚间一次)、斋月(回历第九月)每天日出至日落不得饮食、经济允许者一生中至少前往麦加顶礼一次。

- 回教不同于基督教,既无僧侣,又无仪节。回教寺(即清真寺)称之为mosque,仅为祈祷与诵经之地,无神坛、无偶像、亦无图画。

- 回教徒常藏女子于“深闺”曰Harem者中,不得主人允许不得外出,外出时必遮挡其面。男子非女子之父兄或丈夫者不得睹女子之面。回教徒可娶四个妻子,女子极不自由,生活上亦极枯燥乏味。

三、回教徒之武功回教国

- 穆罕穆德的地位类似于以教主而兼国王。继其后者世称哈里发(Caliph),即“代表”或“承继者”之意,为回教徒之专制君主,所发布命令,即为政治及宗教上的法律。穆罕穆德的岳父阿布·伯克尔(Abu Bakr)为回教国王第一人,继其后有奥马尔(Omar),征服叙利亚、埃及、波斯帝国。661年,倭马亚王朝(Umayyad Caliphate)将首都从麦加移至大马士革(Damascus)。

(回教国的扩张,深红色为穆罕穆德领导下的扩张,浅红色为四大哈里发时期的疆域,黄色为倭马亚王朝时的疆域。)

- 《天方夜谭》(One Thousand and One Nights,又称《一千零一夜》,即The Arabian Nights Entertainments)一书可见阿拉伯文学与回教徒风俗习惯。此书于15世纪时在埃及收集,但故事多为旧作,由波斯文翻译为阿拉伯文。

- 回教徒扩张方向主要有二——第一个为从亚洲入侵东欧,但始终不成功(直到土耳其人1453年攻陷君士坦丁堡);另一个为由北非入侵西班牙(与柏柏尔人Berbers联合),此方向获得成功——711年倭马亚王朝大胜西哥特王国。此战中西班牙诸城多有死守不降者,但犹太人因受基督徒虐待而多助力阿拉伯人,佃奴则并不关心地主之易人。

- 714年西哥特王国灭亡,至719年回教徒势力占据西班牙全部。随后回教徒北入高卢,于732年的加龙河之战(Battle of the River Garonne)大败阿基坦公爵“伟大者”奥多(Odo the Great)于勃艮第附近,后者向法兰克王国宫相查理·马特寻求帮助,二者联合于图尔战役(Battle of Tours)中将倭马亚王朝击败。此战后回教徒遂不再寻求北上,专心经营西班牙,建立一极盛王国,其文化程度远在西欧基督教诸国之上。此期部分回教徒于西班牙之建筑:科尔多瓦清真寺(现为主教座堂)、吉拉达(即塞维利亚高塔)、阿尔罕布拉宫、科尔多瓦大学等。

(719年时倭马亚王朝治下的安达卢斯,即伊比利亚半岛。)

- 穆罕穆德去世后约百年,阿拔斯王朝(Abbasid Caliphate)兴起,于762年建都于巴格达(Baghdad)。此地富庶隆盛,文物灿然,直径达五英里之远,人口约200万人,九世纪时为世界上最富最大之城。

四、丕平之篡位

- 查理·马特于741年去世,此前已将宫相之职传给两个儿子,即丕平与卡洛曼(Carloman,为查理·马特长子)。747年卡洛曼放弃宫相职位,隐退到修道院生活(来自这个时期的所有消息来源表明,卡洛曼从世界舞台引退是出于自己的意愿。但却有不少人猜测,是丕平勾结了教皇,促使卡洛曼留在罗马并出家),丕平遂大权独揽。

- 丕平权势既大,遂隐怀篡夺王位之志。然而当时国王虽然无所事事,但事关废立,并不容易,丕平遂谋求教皇匝加利亚(Zachary)帮助。教皇答曰“余意以为无权之人而假称为王,不若以有实权为王而且称王之为愈。”于是752年法兰克国王内公伯以盾拥丕平行傅油礼,继以教皇之祷告,丕平遂即王位,为加洛林王朝之始。

- 但由此认为丕平为王乃罗马教皇所任命并不妥——教皇明知丕平篡位在所难免,且为国人心之所向,故不得不顺势利导。此次罗马教皇参与加冕,使得君主原理上发生重大变迁——日耳曼君主由军队首领变为神授,服从君主遂变为宗教上的责任。王权神授之观念,端倪于此。

五、丕平与罗马教皇之携手

- 额我略一世去世后,罗马教皇长期服从东帝,时常寻求东帝援助以抵御伦巴敌人之入侵。然而725年,东罗马皇帝利奥三世(Leo III the Isaurian)颇不忍闻回教徒讥讽基督教为偶像崇拜者,命教徒不得崇拜耶稣及其它圣人之偶像,且下令国内教堂中偶像及墙壁上画像一概销毁。此命令遭到群起反对,特别是西欧教士反对强烈。罗马教皇坚持皇帝无干涉教会习惯之权,抗不奉命,因此与东帝交恶。

- 751年伦巴第国王艾斯托夫(Aistulf)占据拉文纳进逼罗马城,教皇斯德望二世(Stephen II)求助于东帝被拒绝,不得已求助于丕平。教皇亲自翻越阿尔卑斯山进入法兰克王国求助,获丕平协助解罗马之围(754年)。

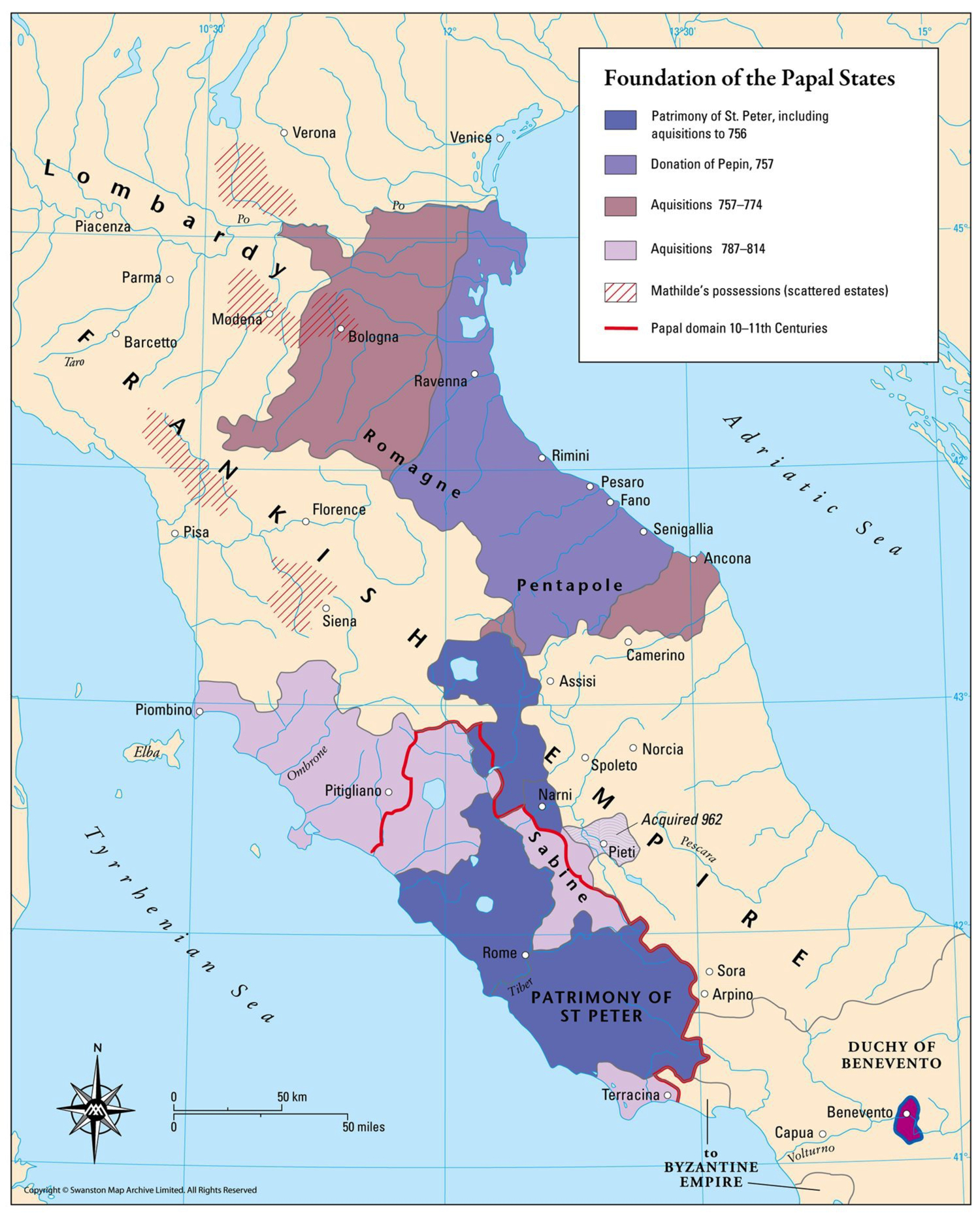

- 后丕平北返,伦巴第人再围罗马城,丕平再次南下征服伦巴第王国,使其成为附庸,并将收复之地交由教皇(史称丕平献土,为教宗国之来源)。

(丕平献土示意图。)

- 丕平在位期间,法兰克国王势力扩大。北部欧洲君主干预意大利内政,亦始于此。然而丕平及其子查理曼仅知教皇赞助之利益,却不知其贻害无穷——此后西欧各国民族,无不求其君主、法律与命运于罗马教皇矣。

第七章、查理曼

一、查理曼之性情

- 查理曼为丕平长子,于丕平去世(768年)后继承王位。起初与弟弟卡洛曼一世(Carloman I)共管王国,但771年卡洛曼一世突然去世,领土被查理曼继承。

- 查理曼曾受教育,故深知学问重要,力行提倡。其能拉丁语、谙希腊文,曾有意于著作,但年老太晚,仅至能自书其名为止。查理曼的形象对后世影响深远,于促进欧洲进步上作用极大。

(查理曼肖像,其背后的纹章表现其同为未来法国与德国的统治者。)

二、查理曼之征服撒克逊种人

- 丕平时期,弗里西亚(Frisia)及巴伐利亚(Bavaria)信仰基督教,已并入法兰克王国。但介于二者之间的撒克逊人,信仰异端,并不归附法兰克王国。查理曼欲统一日耳曼民族以建设基督教帝国,故志在征服撒克逊人。

(法兰克国王领土扩张地图。)

- 征服撒克逊人的主要难点:撒克逊人当时既无城市,又无道路,其胜则乘势南下,败则退入森林。查理曼征服撒克逊人历时十余年,平叛共计九次,终因基督教会之力克服之。每次撒克逊人叛乱后,查理曼必令其改信基督教以表顺从,随后派遣主教及住持等进行管理。775-790年其颁布法律,规定“不忠于国王者”,与“逃避浸礼,藐视浸礼,及仍信异端者”均处以死刑。教会的维持费用,由各区人民捐地及缴纳财产、收入维持。此例可表现中古时期政府与教会的关系,教士官吏,相辅而行。

- 撒克逊人所在地区在查理曼征服后,于主教所在区、寺院所在地形成城市,典型代表为不来梅(Bremen),至今仍为德国重要城市。

三、查理曼之征服伦巴第种人

- 丕平曾与教皇约定,愿负保护之责。查理曼征服撒克逊人时,伦巴第人趁机南下进攻罗马,罗马教皇于是紧急求援于查理曼。查理曼命伦巴第国王将征服诸城交还教皇,被拒绝,于是于773年率大军攻破伦巴第国王首都帕维亚(Pavia),逼迫伦巴第王狄西德里乌斯(Desiderius)入寺庙成为修道士,尽掠财产而去。774年,伦巴第诸公伯均被迫臣服于查理曼,伦巴第王国灭亡。

- 查理曼之前,国内巨省如阿基坦、巴伐利亚等,均形同独立,不受管辖。查理曼769年合并阿基坦,随后迫巴伐利亚公爵纳其领土,将其地分给国内诸伯,从而将其直接纳入法兰克王国的管辖范围。

四、查理曼之征服斯拉夫种人及回教徒

- 查理曼在位的后半期主要精力为征服东欧之斯拉夫人及西班牙之阿拉伯人。777年西班牙回教徒有不满科尔多瓦埃米尔(Emir)者,派人求援于查理曼,次年查理曼率军南入西班牙,数年后征服埃布罗河(Ebro)以北之地,此后回教徒于西班牙之势力日渐衰弱,直到1492年最后根据地格拉纳达(Granada)失守,从而彻底退出西班牙。随后其于789年一战而败斯拉夫人,强迫波希米亚(Bohemia)入贡。

- 查理曼于王国四境设置边防区(March),派遣边防使(Margrave,即未来的边境伯爵)分驻其地以镇之。然而边防使中颇有扩充势力以自固者,他日法兰克王国的瓦解,伏机于此。

(814年查理曼去世时的法兰克王国,浅绿色为边疆区。)

五、查理曼之称帝

- 查理曼最著名的功业,莫过于800年重建西罗马帝国。此年查理曼赴罗马解决教皇利奥三世与其敌人之纷争,事成之后于耶稣圣诞日在旧圣伯多禄大殿举行庆典。当其跪于坛前进行祷告时,教皇加之以王冠,以“罗马人的皇帝”(Emperor of the Romans)称之。

- 查理曼事实上并不预知此次加冕之举,加冕实出乎其意料。教皇推举查理曼加冕的原因:当时东罗马帝国女王在位,皇帝之名本就不用,且自从禁止偶像崇拜事件之后,罗马教会与东帝关系恶化。同时,查理曼领土广阔,且广受爱戴,国王之名,本已不称。

- 然而,新出现的日耳曼皇帝的地位与旧时的罗马帝国皇帝地位绝不相同:东罗马帝位并未断绝,且查理曼之后日耳曼皇帝多柔弱无能,德国意大利之地亦不能守。不过西部帝国12世纪后改称“神圣罗马帝国”(Holy Roman Empire),直到1806年方绝。

- 日耳曼诸君称帝影响深远,构成了他日许多事情的原因:皇帝时常越过边境以维持意大利部分的领土、教皇要求废立皇帝(造成了中古时代皇帝与教皇的冲突)等。

六、查理曼之内政

- 查理曼领土既广且杂,其虽修明内政、治国有方,但仍有盛极难继之叹。其所面临困难,与此前查理·马丁、丕平时代相同——国库空虚、诸侯跋扈。

- 中古时代政府收入有赖于皇帝私产(罗马国税制度早已不行),故查理曼对私产整理和收入异常注意,规则至今尚存。

- 查理曼治国最依赖力量为各地伯爵,秩序维持、司法监督、军队募集等均依仗伯爵,边境上则是边防使,此外还有公爵。

- 查理曼为监督国内诸伯,时常派巡按使(Missus dominicus)巡行全国,告民间疾苦于王。每区二人,一俗人,一教士,以便互相牵制。各区巡按使每年更换,以避免其与各区之伯狼狈为奸。

- 查理曼规定国民12岁以上者,均需宣誓忠于国王。每年春夏,均召集国内贵族及教士开会讨论国事。其颁发多种法律,称之为Capitulary,至今尚有存者。其尤为注重教士及俗人之教育。

七、查理曼之提倡教育

- 约650年,埃及为阿拉伯人征服,纸草之源断绝,而欧洲之纸尚未发明,所以只能使用昂贵的羊皮纸,导致书籍抄传颇多障碍。8世纪可称之为法国文学史上最闭塞、最黑暗、最野蛮之时代。当时的拉丁文断而不亡——当日教会及公文之书,皆用拉丁文。

- 查理曼颇重古籍,认为教会不但有教育教士之责,且应给予普通人民以初等教育之机会。故其于789年下令教士均需集附近自由民与佃奴之子弟,建设学校为”儿童读书“之地。

- 查理曼同时建设”王宫学校“以备皇子及贵族子弟入学使用,聘请各地名人为教师,例如历史学家保罗执事(Paul the Deacon),其所著《伦巴第人史》(History of the Lombards)至今仍为研究伦巴第人的重要材料。

- 查理曼尤其注意抄书谬误之危险,特别要求详加校正、对重要内容由成年谨慎者为之。但其并无恢复希腊罗马学问之意,认为教士能够熟习拉丁文,能了解《弥撒经》及《圣经》即可。

- 查理曼提倡教育及知识,并无结果。其帝国瓦解后,同室操戈,加上蛮族再来、诸侯跋扈,西欧大局一返二百年前之旧。9世纪时尚有著作传世之文人,但10世纪与11世纪初年状况,与7-8世纪无异。只不过不如查理曼之前秩序紊乱、民智闭塞而已。

第八章、查理曼帝国之瓦解

一、查理曼帝国之分裂

- 查理曼于806年将帝国领土分给三子,其原因不得而知——由于习俗而不得不平分于诸王子,或其深知后续无人足以统治如此庞大之帝国而特意为之。然而其年长儿子均先于查理曼去世,故其幼子虔诚者路易(Louis the Pious)独领帝国。

- 虔诚者路易即位后,不到数年便有分帝国于诸子之举,然而各王子相争不下,频起纷争。817-840年之间,瓜分之举达六次之多。840年虔诚者路易去世,此时帝国主要由其三个王子统治——第二子日耳曼人路易(Louis the German)统治东部地区,幼子秃头查理(Charles the Bald)统治西部地区,长子洛泰尔一世(Lothaire I)统治中部地区,并承袭皇帝称号。

- 后洛泰尔一世有实行皇帝职权之举,从而与其余二人发生冲突,841年被二人合力于丰特努瓦战役(Fontenoy)中击败,签订凡尔登条约(Verdun),从而法兰克王国正式分裂为三。

(法兰克王国的分裂,843年。)

二、法国德国之起源

西法兰克王国为他日法国的雏形,东法兰克王国为他日德国的雏形。而介于二者之间者,称为洛塔林吉亚(Lotharingia),再变为今日洛林(Lorraine),长期为法国德国相争之地。

三、胖子查理之统一帝国

- 855年洛泰尔一世去世,中法兰克王国分给三个王子。至870年,仅路易二世(Louis II)在世,其叔父秃头查理与日耳曼人路易签订梅尔森条约(Mersen),瓜分其侄领土,仅留意大利与皇帝称号予其侄,此时西欧三国更接近于后世法国、德国、意大利。

(梅尔森条约瓜分后的西欧局势。)

- 日耳曼人路易去世后,其子胖子查理(Charles the Fat)继承东法兰克王国。884年,秃头查理继承人先后去世,西法兰克王国贵族请胖子查理兼领其地,胖子查理遂成为最后一个统治法兰克人所有领土的皇帝(意大利已在875年路易二世去世后由秃头查理统治)。

- 胖子查理虽然统一法兰克王国,但其人多病无能、优柔无勇。特别是巴黎伯爵厄德(Odo of France)尽力抵抗诺斯人(Norsemen)围困巴黎时,胖子查理非但不率军来援,反而年允诺斯人银七百磅为解围条件,并允许诺斯军队当年冬天驻扎于勃艮第,焚毁劫掠,如入无人之境。

- 此种辱国条约令西法兰克王国贵族大为不满,于是其与胖子查理之侄阿努尔夫(Arnulf of Carinthia)合谋,于887年废除胖子查理的帝位。阿努尔夫虽承袭皇帝称号,但帝国实质上统一已不可能。西法兰克王国贵族于北部选厄德为王,南部则有普罗旺斯的博索(Boso of Provence)称王,后日内瓦湖沿岸一带叛而自立,二者合并为他日勃艮第王国(Kingdom of Burgundy)。

四、帝国不能统一之原因

- 此时法兰克国王境内交通到处梗阻,罗马时期所建的道路桥梁无人修理早已残毁,查理曼所征服的罗马境外之地则道路更为恶劣。

- 此时钱币稀少,君主没有多余的资产任命官吏以治国,亦难以募集军队以维持秩序平定叛乱。

- 此时正值蛮族四面入侵之时。此次蛮族入侵的影响较查理曼之前的更为严重,足以破坏欧洲和平以阻其进步(查理曼帝国瓦解后二百年间欧洲极其黑暗,此为绝大原因)。

- 回教徒虽于图尔战役失败,但其仍进犯南欧。查理曼去世不久,西西里岛(Sicily)即落入回教徒之手,意大利及南部法国,屡被蹂躏,甚至罗马城亦不能幸免。

- 帝国东部屡有斯拉夫人入侵,查理曼虽将其击败,但其仍骚扰东疆达二百年之久。同时还有来自亚洲的匈人,蹂躏德国与意大利,骑兵深入法兰克王国东部。后匈人被逐东返,所居之地即为匈牙利(Hungary)。

- 诺斯人,即丹麦、挪威、瑞典诸地之海盗亦相继南下,不但劫掠海滨巨城,有时沿河深入法兰克国境,可至巴黎,大肆骚扰。其同样入侵英国,使得英王阿尔弗雷德大帝(Alfred the Great)竟不能不承认其为英国北部之主人。

(诺斯人扩张示意图。)

五、封建制度之权舆

- 胖子查理之后的政权旁落于大地主——中央既无有力君主,又无强盛军队,各地安危均赖伯爵、边防使、主教、大地主等,人民亦向往之。

- 中古时期城堡多位于险地,围以厚墙,墙外有濠,堡中有高塔,其窗甚小,可见其军事用途。事实上堡垒早在罗马时期既有,但为政府所有,并非私人居室。罗马衰退后,蛮族入侵,国内伯爵、公爵、大地主等建造堡垒以自卫。初为木质,约1100年后逐渐以石代木,因战术改变,木料不足以自卫。同时形状亦逐渐由方形堡垒转为圆形堡垒,因圆形堡垒更为易守。1500年后,火药巨炮广泛使用,城堡虽坚,亦难以抵御炮弹攻击。

- 查理曼在位时代,西欧已分裂为巨大地产,称之为庄园(Manor,亦称封土)。庄园由地主所有,以佃奴耕种之,佃奴终身不得离其地,且受地主约束。地主与佃奴的日用之需均取之于封土,每年收入足以自给,且有余力与相邻地主开战。

- 查理曼即位以前,政府已经给予寺院、教堂及特定个人免纳地税之权。此种特权本为避免官吏勒索,但后演变为其人代君主行使政府权责。后中央政府势力日衰,各地诸侯便逐渐独立。即使无此种特权的伯爵、边防使,同样尾大不掉、独霸一方。

- 国内伯爵地位尤其高。查理曼所任伯爵,均为富民或巨族之人。同时由于政府缺钱,有功勋于国家者均酬以土地,故伯爵势力日渐庞大,逐渐将领土地位视为私产,传之于子孙。查理曼时期有巡按使巡行制度,尚可压制诸伯,但其死后巡按使废而不用,中央政府已无力压制地方势力。

- 但尽管如此,查理曼去世后,西欧亦非并无国家,也非四分五裂——君主尚可保其威严于一部,其曾受教皇加冕为上帝之代表,地位始终高于诸侯(最终君主与诸侯的对抗也是君主占据了优势);当日的地主,虽然形同独立,但都属于封建制度(Feudalism)之中。诸侯(Lord)同时为国王和其它诸侯的附庸(Vassal)时,则各尽义务。封建制度从而取代国家,以私人结合取代君主与人民的关系。

第九章、封建制度

一、封建制度之起源

- 封建制度为西欧第九、第十两个世纪状况的天然结果。欲了解封建制度,需追溯到罗马帝国末年的政情与日耳曼蛮族的习惯。

- 罗马帝国末年,西欧一带小地主常将土地所有权转让给大地主或寺院,以求其保护。小地主虽无所有之权,但仍可获地中所产,只需缴纳一部分予宗主(或为其劳动)。与寺院所订的土地使用(Usufruct,即用益物权),谓之恩泽(Beneficium,又称圣职俸禄)。恩泽制度可称之为封建制度发达的第一步。

- 与恩泽制同时期,自由民无产者,常入附于大地主。衣服饮食保护均由大地主负责,而自由民则需忠顺主人(爱主人之所爱,避主人之所避),此可成为封建制度之起源。

- 日耳曼人有同志结合(Comitatus)之习惯,与罗马的类似习惯类似。日耳曼青年亦常有誓忠于领袖之习俗,与上述类似。日耳曼人视其不仅仅为义务交换,更为主人与同志之间的一种道义结合,正对应此后封建时代诸侯与附庸关系。

二、封建制度之要质

- 封建制度之来源并不出于具体人物或事件,纯因此种制度于当时最便利最自然。大地主愿分其领土与附庸,附庸亦愿尽从军服役纳税之义务。将土地依照上述条件分予附庸谓之“分封”(Infeudation),分封之地称之为“封土”或“采邑”(fief)。附庸亦可将土地进一步分配,称之为“再封”(Subinfeudation),再封之人称之为“附庸之附庸”(Subvassal)。同时诸侯无力者亦可求助于有力者,纳其土地为其附庸。

- 封土与恩泽不同,既无一定之年限,亦非仅限于终身。封土均为世袭,附庸可传之于子。附庸尽忠且服从义务者,诸侯无夺回其领土之权。封土世袭制度起源不详,但10世纪时已经风行一时。

- 当日君主及诸侯亦知封建世袭制度不当,但积习已深,改革不易。结果是君主或诸侯者对于领土之中的势力丧亡殆尽,仅仅得到徭役及租税,而当日之封土逐渐成为附庸之私产,使得9-13世纪时君主并无统治国中人民之权,其权力仅至于诸侯而已。

三、附庸之义务及贵族之种类

- 封土为封建制度之中坚,封建制度之名亦由此而起。广义上的封土,即为地主分给他人土地,许其永远使用,而以其附庸为条件。愿为附庸者,需跪于诸侯之前,行“臣服之礼”(Homage)。

- 附庸的义务种类繁多。有时所谓臣服仅指服从诸侯,不损害其名誉与领土。诸侯远征时,附庸有从军义务,但四十日以上者费用由诸侯供给。此后附庸从军之日既短,诸侯多感不便。同时13世纪时,君主及大诸侯多公募军队以备随时赴敌,年予一定收入。骑士不但为附庸,而且有随时从戎之义,此种制度称之为金钱封土(Money fief)。

- 诸侯同时有为诸侯出席审判同僚之责。此外诸侯有所咨询,附庸应提供意见。有时附庸亦有供给金钱或人工之责,例如封土易人、诸侯子女婚姻等。最后,诸侯如果前往附庸家中,附庸应供给饮食。

- 中古社会中的贵族,必领有封土,且为自由民,不必工作,其收入足以自给及购买战马。贵族有许多特权,最重要者为免税特权。

四、封建制度之内容

- 封建制度下封土情况非常复杂,诸侯常将其封土记录于册,但传之于今者甚少。下以13世纪香槟(Champagne)伯爵的封土清册进行封建制度内容之简介。

- 香槟伯爵领土共有26处,每处有一城堡为其中心。其封地大多来源于法国王,但一部分属于勃艮第公与各主教。其领土又分给诸附庸、骑士等,其附庸有时又受他人之封土。

(香槟伯领土示意。)

- 其核心为,附庸之主,并非一人。且附庸之附庸,并非归于其主。

五、封建时代之私斗

- 诸侯、附庸的义务等虽有详细规定,但本质上还是唯力视之。因此不遵守规则者,并不少见,构成私斗。

- 附庸不满诸侯者,时常易主事之。理论上诸侯若不能公平司法,附庸便有易主的权利。但事实上附庸易主往往为谋利之故,附庸有力诸侯无能时,屡见不鲜。

- 封建时代除战争外无法律,所谓法律,即是战争。当时贵族除战争外无职业,所谓职业,即是战争。诸侯附庸时常好勇斗狠,常有冲突。当时附庸必与至少四种人战——诸侯、主教住持、同僚、属下之附庸。封建制度的约束不但不能担保大局和平,反而成为争斗之导火索,即使家庭之内亦常有争夺家产而致的争斗。

- 理论上诸侯有司法之权,亦有排解难纷之责,但诸侯往往无能为力,且不愿为力(一旦判决,无法执行,反增困扰)。后争斗甚至得到法律之承认——13世纪法国法律,与1356年德国金玺诏书(Golden Bull)均无禁止争斗之规定。

六、教士之息争及国王之得势

- 11世纪时,人心已经厌乱。基督教会中人,尤其致力于恢复和平运动。主教曾有《上帝停战条约》(Truce of God)颁发,规定周四到周一早晨,及其它斋戒之日,均应停战。主教及宗教大会亦迫使诸侯宣誓遵从,否则施以绝罚(excommunication)。争斗之风,稍加缓解。

- 1096年十字军开始东征后,罗马教皇转移欧洲人私斗之心,转而攻土耳其人。

- 中央君主中,法国、英国国王尤为有力,势力渐盛,能强迫诸侯就范。然而同样无法达成和平(例如贤君路易九世曾尽力求和平,终不可得)。最终随着工商业的逐渐发达,私斗之事,才逐渐消亡。

第十章、法兰西之发达

一、于格·卡佩之建设法兰西王国

- 如前所述,西法兰克贵族曾于888年废胖子查理,而迎接厄德即王位。厄德领土广泛,势力庞大,但一旦其打算将势力扩展至法国南部,则几乎不可能。甚至在其所在的北部,同样有反对者(拥戴不等于俯首听命)。不久反对厄德者选举秃头查理仅存之孙查理三世(Charles III,又称糊涂王查理Charles the Simple,但Simple实际上是诚实、单纯的意思)为王。

- 此后百年间,法国王位一直由厄德及查理曼两系争夺,其中厄德一系富裕、贤能者较多。最后于格·卡佩(Hugh Capet)于987年被选为王,至此卡佩王朝(Capetian Dynasty)开始。

- 于格之先人于加洛林王朝曾任军官,称之为法兰西公爵(法兰西当时为塞纳河(Seine)北之一区)。于格亦沿称法兰西公爵,此后凡法兰西公爵领土,均以法兰西命名,从此西法兰克王国变为法兰西王国(Kingdom of France)。

- 于格虽建立法兰西王国,但其领土不及今日法国一半。先后二百余年间,卡佩王朝君主权力不仅并无增加,反而每况愈下,即使私有领土亦丧失殆尽。国内世袭贵族其数日增,根深蒂固;诸侯城堡,林立国中;城市交通,处处障碍;乡间村落,疫病为灾。所谓君主,既无金钱,又无军队,不敢踏出私有领土一步;所谓诸侯,有同盗贼;都城以外之地,如同敌国之境云。

二、法兰西国中之小邦

- 10世纪时,法兰西国内大型封土——诺曼底、布列塔尼、弗兰德、勃艮第,及昔日阿基坦瓦解之后的小型封土,均形同独立,如同国家。

(987年法兰西国地图)。

- 法国国内小国以诺曼底公国(Duchy of Normandy)最为重要且有趣。昔日诺斯人蹂躏北海人数十年,其后酋长罗洛(Rollo)于911年得到法王糊涂王查理的允许,在布列塔尼以北建立诺斯人殖民区。罗洛自称为诺斯人之公,将基督教传入国中。初时诺曼底公国内保存斯堪的纳维亚(Scandinavia)习惯及语言较完整,后逐渐与相邻地区文化交融。到12世纪时,其都城鲁昂(Rouen)已成欧洲最文明城市之一。诺曼底地区是法王集权的一大阻碍,特别是1066年诺曼征服(Norman Conquest)之后其势力更加强大。

- 布列塔尼半岛本为凯尔特人居住,孤立海边,受诺斯海盗蹂躏尤其严重。此地后几乎成为诺曼底公国的领土,但938年阿兰二世(Alan II)起兵驱逐诺曼底人于境外,遂成为布列塔尼公国(Duchy of Brittany),十六世纪时并入法国。

- 弗兰德伯国(County of Flanders)地区亦受诺斯人之蹂躏,居民多逃入旧日罗马人所筑城堡之中,遂成城市,如根特(Ghent)、布鲁日(Bruges)等,且多为有名之工商业中心。

- 勃艮第之名较为模糊,因昔日勃艮第人所建立的王国各部均用此名。9世纪末有“勃艮第公爵”,为法王之军官,建立勃艮第公国(Duchy of Burgundy)。然而勃艮第公爵势力薄弱,时常无力压制附庸,故始终不敢不承认法王为其天子。

- 昔日阿基坦王国(Kingdom of Aquitaine)于877年已被废除,但阿基坦公爵(Duke of Aquitaine)之称号仍由法王给予领有加斯科涅(Gascony)诸地之诸侯;其东南有图卢兹伯国(County of Toulouse),为南部法国文学中心;还有上述所述香槟伯国(County of Champagne),不再赘述。

- 以上部分为于格及其子孙所欲统治者,至于933年成立的勃艮第王国(Kingdom of Burgundy,又称为阿尔勒王国,Kingdom of Arles),于1032年成为神圣罗马帝国的一部分。

三、法国君主之地位

- 卡佩王朝君主地位极其复杂——其兼具巴黎诸地伯爵(普通封建诸侯权力)、法兰西公爵(塞纳河以北一代之地名义上均为其领土)、法兰西王国国王(各种诸侯无一非其臣下,且加冕之礼必由教会举行,为教会之保护者及国法之源泉)的地位。

- 然而,虽在国民视角法王地位高诸侯一等,但于诸侯视之其不过封建之天子。但随着法王不断利用其地位扩充势力(特别是三百年间卡佩王朝的君主从无绝嗣之患,且君主大多年壮有为),故到了十世纪初年,法王势力已凌驾于诸侯之上。

- 法王中能统一其私有公国者,首推路易六世(Louis VI,又被称为胖子路易,Louis the Fat),其善用兵,并尽力维持国内要地之自由交通,并削减顽固不服者势力。直到其孙腓力二世(Philip II)时,统一事业方告成功。

四、法国境内之英国领土

- 腓力二世时期面临的困难远比此前更加严重。其即位以前,由于历代通婚之故,法国中西南三部分领土多落入英国国王亨利二世(Henry II)手中(诺曼底公国、布列塔尼公国、曼恩伯国、安茹伯国、南部法国之地等)。亨利二世对英、法二国领土都很关心,其关注法国领土较英国领土尤甚。

- 亨利二世雄武有为,为法王腓力二世的劲敌。此时英王领土占据了法国的大半,故腓力二世一生致力于与英国相争。亨利二世将其法国领土分给三子:若弗鲁瓦二世(Geoffrey II)、理查德一世(Richard I)、无地王约翰(John Lackland)。腓力二世乐于挑拨其兄弟之争、父子之争,从中寻求机会。

- 亨利二世在位时,腓力二世并未得到很多机会。但亨利二世去世后,理查德一世远离其国亲率十字军征伐圣地,劝腓力二世一同前往。然而腓力二世借口生病半途而返,阴为理查德一世之患。理查德一世在外数年无功而返,于腓力二世交战,战事未终而卒。

- 理查德一世的幼弟无地王约翰,为英王中最昏暴者,腓力二世遂乘机而夺取英国在法国大部分领地,仅留西南之吉耶讷(Guyenne)予英国。此后诺曼底附入法国,卡佩王朝的领土达到巅峰。

五、中央政府之建设

- 腓力二世去世后,其子路易八世(Louis VIII)即位,其改革重点为建设亲王之食邑(Appanage)。其将国内封土分封于其子,但历史研究者普遍认为此次分封实属不幸——封建思想因此更加根深蒂固,王国统一大幅减缓,且为他日同室操戈之起源。

- 路易八世去世后,其子路易九世(Louis IX)即位,其为法国君主中最英明者,功德及事业伟大。其最大之功勋,在于巩固王国之基础。其时法国中部诸侯与英王联合反叛,路易九世最终于1258年与英王亨利三世(Henry III)达成巴黎条约(Treaty of Paris),亨利三世同意放弃诺曼底(除了海峡群岛)、曼恩省、安茹省和普瓦图。他可以继续占有法国的加斯科涅和部分阿基坦,但只作为路易九世的诸侯身份保有。

(路易九世去世时的法国领土。)

- 路易九世同时改革政府组织,伸张国王权力。腓力二世以来,中央曾派巡按使(Bailli)巡行国内(类似查理曼时期),路易九世仿照扩充,增强君主权力。同时,路易九世将此前无组织、无定期、议题混乱的诸侯主教大会制度化——政务会议、会计院、高等法院。同时设置上诉规定,亦规定王室领地中只能使用王室钱币(诸侯领地内亦可同时使用诸侯所铸钱币)。

- 路易九世之孙腓力四世(Philip IV,亦成“美男子”、“铁国王”)为法王中第一专制君主。其即位时政府组织已完备异常,任命法律家多人(均抱有罗马法之君权观念者)。法律家们对侵犯君权视为非法,竭力赞助法王收回诸侯主教所有之政权。腓力四世因强迫教士纳税,与罗马教皇多有冲突(后再详述)。

- 腓力四世于1302年召开三级会议(Estates General),以求得国民援助。除贵族、教士外,亦令各城市派代表赴会(市民阶层)。此时英国国会亦逐渐完善,但两国国会的历史来源绝不相同。

- 法国历代君主处置有方,避免封建分裂之虞,而建专制统一之国。唯一问题是英王在法国领土犹存,症状未解,这也为十四十五世纪的英法争端埋下了伏笔。

第十一章、中古时代之英国

一、诺曼底人入侵以前之英国

- 如前所述,不列颠岛由日耳曼民族的盎格鲁及撒克逊人占领,最终由南部威塞克斯王国(Wessex)埃格伯特(Egbert)统一。不久后又有诺斯人先后入侵英国,878年被英国王阿尔弗雷德大帝于爱丁顿战役(Battle of Edington)中击败,英国内诺斯人亦被迫使改信基督教,分疆而治。

(878年爱丁顿战役后的英国地图。)

- 阿尔弗雷德大帝提倡教育,大力招募大陆上及威尔士僧侣以教授国中人民。国中自由人民足以自给者,均需熟习英国文字,志在教士者亦需熟习拉丁文。其曾翻译《哲学之慰藉》等著作为英国文,并提倡编撰著名的盎格鲁撒克逊编年史,为首次以近世文字编撰历史。

- 9世纪末,丹麦、瑞典、挪威诸王国先后建设,斯堪的纳维亚不满国家者多出没于北海,故901年阿尔弗雷德大帝去世后百年间,丹人(Dane)大举入侵英国,英国亦征收“丹人税”(Danegeld)于国民以贿赂丹人令其不再入侵之举。丹人王克努特大帝(Canute the Great)于1017年自立为英国王,但国祚不久。最后的撒克逊王为忏悔者爱德华(Edward the Confessor),于1066年去世。诺曼底公爵征服者威廉(William the Conqueror)入继王统,至此撒克逊时期的英国历史告终。

- 征服者威廉即位之时,大不列颠岛分为三部分。英格兰领土与苏格兰王国分界,而威尔士人数较少,国内丹人也已同化,英格兰全岛均属于英王一人。英王处理国家大事虽仍需征求巨官贵族及主教所组织的贤人会议(Witenagemot),但国王权力仍日有增加。全国分区称之为郡(Shire),每区各有一地方议会,为处理地方事务之机关。

- 英国教会内部自从惠特比宗教大会教皇胜出以来,大施改革,且常于欧洲大陆交通,故不至于孤立于海上,当日英国的王国建设、组织完备,亦不落后于人。即使在威廉入英前同样有封建制度之痕迹——国内设置伯爵(Earl),势力庞大,统管数区,为国王之劲敌。教士在领土中亦握有大权,大地主权力之巨,亦与大陆上封建诸侯相同。

二、征服者威廉之入英及其政绩

- 征服者威廉要求王位之依据已不可考,相传其曾前往英国谒见忏悔者爱德华,愿为其附庸,但若爱德华无子,则需以英国王统传之。然而威塞克斯伯爵哈罗德二世(Harold II)于爱德华未去世时已使其兄弟得大量封土,势力雄厚,故其在爱德华去世后不顾威廉之要求而入即王位。

- 威廉于是求援于罗马教皇,许诺如得英国王位,将使英国教士听命于教皇。教皇亚历山大二世(Alexander II)闻之大悦,遂斥哈罗德得位不正,力赞威廉入侵英国。故威廉入侵含有圣战性质,人民多响应者。

- 哈罗德当时统治本就极不稳定,面临威廉与诺斯人的双重威胁。其1066年于斯坦福桥战役(Battle of Stamford Bridge)中击败诺斯人,但威廉趁虚而入。此时已为秋季,哈罗德军队里的农民多回乡收获,其军力薄弱。

- 威廉于1066年10月14日于黑斯廷斯之战(Battle of Hastings)中大败哈兰德,哈兰德本人亦阵亡,故威廉入即王位已无障碍。但威廉不愿以征服者身份自居,其于数周之内要求英国有力贵族及主教承认其为英王,开伦敦城门纳之,并于圣诞日在威斯敏斯特教堂(Westminster Abbey)中被推举为王,加冕即位。

(诺曼征服示意图。)

- 威廉统治英国政策,足以体现其高超的政治手腕。其虽将欧洲大陆之封建制度引入英国,但又能维持其王权,不使衰落。其尽力学习英国语,维持贤人会议,遵守英国旧习。但同时其又极不愿受人民之约束。故国内各区虽有伯爵,其又同时另任治安官(Sheriff)统治其地。且分封诸侯时,尽量使一人封土散在各区,避免集中。最后,凡国内附庸,均令其宣誓忠于王室,以免有援助诸侯反抗国王之举。

- 威廉为了解国内情况,便于征税,下令编辑《末日审判书》(Domesday Book),其详细载录各区土地及其价值、土地中佃奴及家畜、新旧地主之姓名等。此书对后世历史研究也意义重大。

- 威廉亦尽力增进教会利益,规定凡主教均有管理教务之权,并设法庭为审理教案之用。但主教与附庸相同,需宣誓忠于英国王,罗马教皇未经允许不得干涉英国内政、未经允许的教皇代表不得入境、教会未经允许不得受教皇命令、教皇未经同意不得绝罚英国人。后教皇额我略七世(Gregory VII)因威廉获取领土的过程中教皇援助甚多而要求威廉为教皇附庸,被拒绝。

- 诺曼入侵影响深远,其对英国宫廷及政府上影响甚大。百年之后,英国贵族、主教、住持、官吏等,皆深受诺曼底习惯影响,各种建筑亦然。诺曼底之中的商人、弗兰德之中的纺织工人等,亦进入英国散居各处。至十二世纪末,其已与英国人合二为一。

三、亨利二世之政绩

- 征服者威廉1087年去世后,其二子威廉二世(William II)与亨利一世(Henry I)先后即位。1135年亨利一世去世后,国内分成两派,分别拥戴威廉的外孙斯蒂芬(Stephen)与亨利一世之女玛蒂尔达(Matilda)。1154年斯蒂芬去世,英国人于是承认玛蒂尔达之子亨利二世为王,从此开启英国的金雀花王朝(House of Plantagenet)。

- 亨利二世即位之时,国内战争频仍,元气大伤。贵族多乘机自立,跋扈异常。亨利二世以严厉政策收拾危局,毁非法炮垒,散异国兵士,削乱时所封伯爵。亨利二世一方面需要恢复英国国内秩序,另一方面需要统治日益增多的欧洲大陆领土,尤为不易。

- 亨利二世改良司法制度,分遣司法官每年至少一次巡行全国,并建中央法院(Court of King’s Bench)以审理英国王治下的法案。法官五人,二教士,三俗人,大陪审官制度(Grand Jury)亦发端于此。而小陪审官制度(Petty Jury)起源已不可考,虽不发源于亨利二世治下,但亨利二世将陪审制度纳为定律。以十二人为陪审官而断定被控者是否有罪,沿用很久,成为今日英国民法之根源。

- 亨利二世统治时与托马斯·贝克特(Thomas Becket)冲突一事可见当日君主的统治有赖于教会中人的支持。贝克特早时深受亨利二世信任,授予其坎特布雷大主教之职(当时教士智识每较常人为优,而官吏之职又非世袭,远不如诸侯危险),但由于教廷的独立性二者发生冲突(亨利二世意在统驭英国教士,使教士犯法者受中央法庭审判,主教需尽封建义务,且教士不得上诉于教皇;但贝克特则尽力维持教会之独立,并力主教会权利当在政府之上)。贝克特后遁入法国,求罗马教廷之保护。二人不久言和,但贝克特将英国大主教数人绝罚,亨利二世又怀疑其又阴谋篡夺王子之位之举,怒甚,向其臣下抱怨,结果闻者以为王有杀贝克特之意,刺死贝克特于坎特布雷大礼拜堂中。然而英王并无此意,懊悔欲绝,尤恐他日果报。罗马教会欲因此绝罚亨利二世,英王求和,力言其无杀死贝克特之意,允许返还籍没教产,助军饷以为恢复圣地之用,并允诺组织十字军,亲赴耶路撒冷。

四、大宪章

- 亨利二世末年,颇为多事。一方面有法王腓力二世之敌对,另一方面有诸子纷争,如前所述。亨利二世去世后,其子狮心王理查德即位,其军事才能很高,但不善于治国,在位十年仅居英国数月。1199年理查德去世,无地王约翰即位,其为英国君主中最庸劣者,但其在位时代在英国历史上颇为重要——一方面英国丧失大部分欧洲领土(如前所述),另一方面英国王受人民逼迫颁布《大宪章》(Magna Carta)。

- 1213年,约翰命国内诸侯渡海进入欧洲以恢复其所失领土,但诸侯认为其无从军国外义务,坚持不允。同时诸侯们对英王的专制妄为颇为不满,1214年,国内一部分男爵(Baron)集会宣誓以力迫英王承认其提出的宪章。约翰不允,贵族们率军向伦敦行进,遇王于兰尼米德(Runnymede),英王不得已于1215年6月15日宣誓尊重国民之权利。

- 英国的《大宪章》可称为政治史上最重要之公文,其中条文将当日君民争执问题以简明文字叙述无遗。此不仅为君主与贵族契约,亦为君主与国民之契约;不但贵族权利有保障,国民权利亦有保障。君主除三种封建赋税外,未经国会(上级教士及诸侯)允许不得征收其余国税。

- 《大宪章》最重要条文,莫过于“无论何人,除非即送法庭审判,不得逮捕之,拘禁之,或剥夺其财产。”同时《大宪章》中规定国王需允许商民自由往来,尊重国内各城市特权,政府官吏不得擅权以虐待人民。

- 《大宪章》实为国民自觉后之第一种大举动,为百年来君主、教士、法学家等惨淡经营之结果。虽然约翰习于诡诈,多有食言之举,此后英国王亦有不遵宪章、擅作威褔者,但人民每能迫君主使之勿忘《大宪章》,故《大宪章》始终为英国宪政发达史上之砥柱。

五、国会之发达

- 约翰之子亨利三世在位时,英国国会日渐发达。国会不仅为英国宪政中最重要机关,亦为世界上文明各国之模范。亨利三世常任命外国人为官吏擅作威褔,允许教皇征税于人民,种种举动激怒贵族、丧失民心。于是爆发第二次男爵战争(Second Barons’ War,亦有第一次男爵战争),领袖者为西蒙·德孟福尔(Simon de Montfort)。

- 过去撒克逊时代的贤人会议及诺曼底诸君在位时的大会议(Grand Council)均由英王召集国内贵族、主教及主持组织,以商讨国家大事。亨利二世时期,开会尤为频繁,讨论亦激烈,国会(Parliament)之名即始于此。

- 1256年,由于西蒙·德蒙福尔之力,国会中开始有平民代表——除贵族教士外,每区另派骑士二人,每城代表二人。至爱德华一世(Edward I,1272年即位)时代,国会中有平民代表遂定为成法。当日市民,日渐富有,政府需款,不得不求助于富民。同时国内重大政务,政府亦望遍得各级人民统一,故1295年召开模范国会(Model Parliament)之后,人民代表固定与贵族及教士共同出席国会。

- 国会最初即力主国王如需收款,必先允许“解除疾苦”,即对一己或官吏之非法行为加以改正。爱德华一世之后,国会地点开始固定于威斯敏斯特宫(Palace of Westminster)。

- 爱德华二世(Edward II)在位时,国会于1322年郑重宣言:凡关于国王及王储之大事,需顾及国家及国民之状况,并需“得国中教士、伯爵、男爵及平民之同意”而决定之。五年后,国会甚至废除爱德华二世,立其子爱德华三世(Edward III)为王。

- 新王即位后,屡与法国战争,需款甚急,故每年召开国会一次。国会亦分为两院,即主教与贵族的组织贵族院(上议院,House of Lords),与平民的组织平民议院(下议院,House of Commons),国会从此变为近世之制度。